“Abbiamo una bomba che stupirà il mondo”: dall’eco di Klessheim alla missione segreta di Luigi Romersa, lo zenit del martoriato '900

Hitler ostenta fiducia, Mussolini cerca prove: un giovane inviato entra nel cuore oscuro delle “armi segrete”. E noi, oggi, dove piazziamo la frontiera tra cronaca e propaganda?

LETTERATURA

by Martin J. Osburton

8/21/20254 min leggere

Fine aprile 1944, nell’eleganza algida di Schloss Klessheim presso Salisburgo, Adolf Hitler promette l’“uragano” tecnologico: reattori, carri colossali, visione notturna, razzi… persino una bomba in grado di “stupire il mondo”. La guerra, però, è già in salita. Mussolini incassa, dubita, poi manda un giovane Luigi Romersa a verificare. E qui comincia una storia che è al tempo stesso scoop, leggenda, e—concedetemi—una zona grigia.

La scena: Klessheim, non il 21 ma il 22–23 aprile 1944. L’iconografia ce li consegna fianco a fianco: Hitler e Mussolini a Klessheim. La riunione non è del 21, come spesso circola in testi divulgativi, ma del 22–23 aprile 1944: due giorni fitti, con i vertici militari tedeschi e i delegati della RSI (lo confermano cronologie e archivi fotografici). Lì si discute di Italia, di fronte orientale, e—soprattutto—di “armi che cambiano il gioco”. La postura è teatrale, il contesto, disperato. Gli Alleati risalgono la penisola, l’URSS spinge ad est, l’aria sa di fine. Eppure, la promessa di tecnologia risuona come un salmo laico.

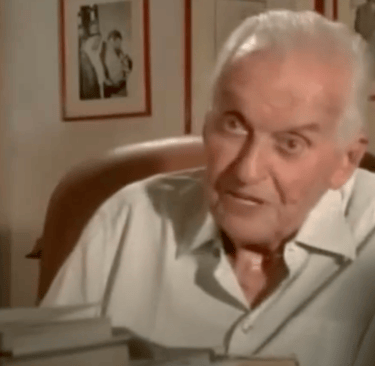

L’incarico del Duce: Romersa, partite subito. Tornato sul Garda, Mussolini vuole dettagli, non slogan. Convoca Luigi Romersa—classe 1917, laurea in giurisprudenza a Parma, cronista già passato da Gazzetta di Parma, Corriere e Il Messaggero—e gli affida una missione “di massima urgenza”: indagare sulle Wunderwaffen. Romersa racconterà di aver assistito, nell’ottobre 1944, a un test su Rügen, nel Baltico: un’esplosione “diversa”, una “bomba disgregatrice”, antecedente (secondo lui) all’atomica. La sua versione riemergerà nel libro Le armi segrete di Hitler (Mursia, 2005) e in interviste rilanciate dalla stampa internazionale; una testimonianza controversa, ma divenuta tassello del dibattito su quanto davvero arrivò vicino il programma tedesco.

Tra fatti e suggestioni: che cosa vide davvero? Sgombriamo il campo: sul tavolo tedesco c’erano davvero razzi (la famiglia V, fino al V‑2) e caccia a reazione come il Me 262; su questo la storiografia è solida. Ma l’idea di una “proto‑atomica” operativa resta—per usare un eufemismo—disputata. Nel 2005 la polemica si riaccende con il saggio di Rainer Karlsch (Hitlers Bombe), mentre The Guardian riporta le memorie di Romersa, “ultimo testimone vivente” di un’esplosione nel Baltico. Il punto? La scienza domanda prove dure: isotopi, misure, catene documentali. Le narrazioni, per quanto avvincenti, non bastano. E tuttavia il racconto di Romersa è un frammento prezioso dell’immaginario tecnologico del Reich, tra laboratorio, propaganda e—diciamolo—speranza disperata.

Il dopoguerra di Romersa: un inviato “con la polvere addosso”. Finita la guerra, Romersa diventa per decenni inviato speciale del settimanale Tempo. Va a Suez nel ’56, segue la Guerra dei Sei Giorni, passa per Kindu, racconta la crisi petrolifera del 1973, sfiora persino il gelo dei Poli. Coltiva un rapporto diretto con Wernher von Braun; sarà, con ogni probabilità, l’unico italiano a entrare in basi missilistiche USA in piena Guerra Fredda. Premiato (tra gli altri) con lo Saint Vincent (1962), il Massai (1963) e il Guidarello (1998), chiude la vita a Roma nel 2007. È un professionista di confine: tra fronti caldi e retroscena tecnici, tra carne e acciaio.

Gli eredi: chi gli assomiglia oggi? Se cercassimo una firma italiana affine allo spirito di Romersa, punteremmo su Domenico Quirico (rapito in Libia nel 2011 e poi in Siria nel 2013; cronache con la polvere addosso), su Fausto Biloslavo (Afghanistan, ex‑Jugoslavia, Ucraina; mestiere asciutto, trincea e fonti dure), su Alberto Negri (tre decenni sul Medio Oriente, analisi di sistema). Sul piano internazionale, il parallelo più stretto per accesso ai “dark secrets” è Seymour Hersh (da My Lai ad Abu Ghraib, un Pulitzer e un metodo), mentre Robert Fisk rappresenta la permanenza ostinata nei teatri mediorientali; Jeremy Scahill incrocia, invece, armamenti privatizzati e operazioni coperte. In sintesi: la penna investigativa di Hersh, le suole consumate di Fisk/Quirico.

Dal Minculpop ai feed: dove corre oggi il filo spinato? Il Ventennio ci ha lasciato una lezione scolpita: la legge sulla stampa del 1925 e poi il ministero della Cultura Popolare trasformarono redazioni e notiziari in strumenti di regime. Il pluralismo rinasce nel dopoguerra, ma la televisione pubblica—con la riforma del 1975—entra nel vocabolario italiano con un termine spinoso: lottizzazione. Nel 1990 la legge Mammì “fotografa” il duopolio RAI–Fininvest; nel 1994 la Corte costituzionale ne dichiara l’illegittimità in parte (sentenza 420), criticando un assetto poco compatibile col pluralismo. Dall’altra parte dell’Atlantico, la Guerra del Golfo ’91 inaugura la stagione della diretta globale (il “momento CNN”), mentre Iraq 2003 normalizza l’embedded journalism: accesso in cambio di regole, cornice narrativa inclusa.

2024–2025: la legge degli algoritmi. Oggi l’arena è digitale. Con il Digital Services Act, pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024, l’UE chiede alle piattaforme di mitigare i rischi sistemici (disinformazione inclusa), di tracciare la pubblicità politica e di aprire scatole nere algoritmiche. Funziona? Sì e no. Indagini e prime sanzioni avanzano, ma il ciclo di notizie è istantaneo, gli attori ibridi e la sorveglianza—diciamolo—costosa. Questo non assolve le piattaforme, ma suggerisce un promemoria antico: senza metodo, trasparenza, pluralismo, ogni newsroom torna megafono. E nessun algoritmo può sostituire il mestiere.

Che cosa resta, allora, della notte in cui il Reich prometteva l’“uragano”? Restano documenti, foto, appunti stenografici; restano un giovane inviato spedito “a vedere” e una memoria contesa su una bomba che forse non esisteva, o non come fu raccontata. Ma soprattutto resta una regola semplice: il potere—ogni potere—ama gli annunci colossali. Il giornalismo—quando è giornalismo—ama le prove. Tra le due cose c’è la stessa distanza che corre tra il fragore di un’esplosione e il silenzio di un laboratorio. È lì, in quel silenzio, che comincia la verità.

Riflessioni

Uno spazio per pensare oltre la superficie.

Creatività

martin@osburton.com

+?? ??? ??????? - vuoi sapere il mio numero di telefono ? Clicca qui.

© 2025. Tutti i diritti sono riservati.