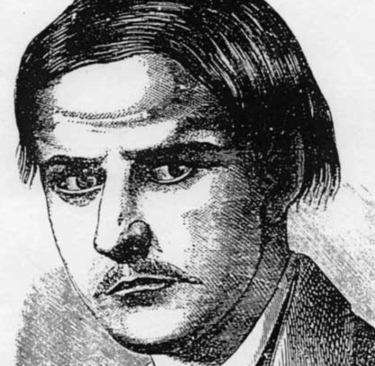

Baci di tenebra: l’enigma di Vincenzo Verzeni, il “vampiro” che scosse la Bergamasca

Come un morso di gelo sulla nuca della modernità, la storia del primo serial killer italiano interroga ancora il nostro bisogno di spiegare l’orrore con categorie rassicuranti.

TRUE CRIME

by Martin J. Osburton

8/16/20253 min leggere

La campagna che inghiottì l’innocenza. Bottanuco, ultimo scorcio dell’Ottocento: filari di mais, viottoli fangosi, un’eco di campane e miseria. In questo paesaggio apparentemente immobile, il giovane bracciante Vincenzo Verzeni cresce tra un padre che alza le mani e una madre scossa da convulsioni epilettiche. Fin da ragazzo lo si nota per i giochi crudeli con gli animali—segni che chi vive di terra preferisce ignorare, perché la terra non ammette divagazioni filosofiche. Ma sotto quella crosta di routine contadina fermenta un desiderio di potere assoluto: la mano che strappa le erbacce sogna di stringere qualcosa di più fragile, il collo di una ragazza, e di farlo vibrare fino al silenzio.

Il sangue come promessa di potere. Tra il 1870 e il 1872 due corpi spezzati—Giovanna Motta, appena quattordici anni, ed Elisabetta Pagnoncelli, ventotto—appaiono nei campi con i segni inequivocabili di un rituale perverso: strangolamento, morsi, mutilazioni intime. Chi indaga annota fori di denti sul collo e lembi di carne strappati: si parla di vampirismo, perché il lessico religioso è l’unico pronto a nominare l’indicibile. Verzeni confesserà di “provare piacere nel bere il sangue che scorre”, ma ridurre tutto a un’esotica sete emoglobinica sarebbe troppo semplice. Nella stretta delle sue dita, l’erotismo si confonde con il controllo: il sangue è solo la prova tangibile che la vita dell’altro gli appartiene, scorre per lui, si ferma per sua volontà.

Quando la scienza inciampa nel mito. Il processo del 1873 diventa un palcoscenico dove la neonata criminologia positivista agita i suoi primi attori. A prendergli le misure —letteralmente— è Cesare Lombroso, che cataloga asimmetrie craniche, mandibole sporgenti e “sguardo vitreo” per dimostrare l’esistenza del “delinquente nato”. È il trionfo provvisorio di un’idea determinista: se il male è scritto nei lineamenti, allora la società può lavarsene le mani. Ma mentre le calotte craniche finiscono in formalina, la domanda più scomoda resta fuori dall’aula: quanta parte di quel mostro è stata allevata dall’indifferenza, dalla violenza domestica, da una povertà che toglie voce e poi chiede conto del silenzio?

Il processo: una giuria sotto ipnosi. L’eco delle sue parole— “Godei moltissimo” —risuona fra i banchi del tribunale come un tuono osceno. La giuria vacilla: l’impulso di erigere il patibolo si scontra con la nuova aura “scientifica” di follia sadica certificata dagli psichiatri. Alla fine, per un solo voto, la condanna a morte si trasforma in ergastolo e internamento nella Senavra, il manicomio criminale di Milano. È un verdetto magmatico, sospeso tra vendetta e curiosità: si punisce l’assassino, ma lo si preserva come reperto vivente, cavia utile a corroborare teorie sul male che rassicurino i “normali”.

Un ultimo mistero avvolge la fine del vampiro di Bottanuco. La storiografia ufficiale lo vuole morto suicida nel 1874, impiccato nella sua cella del manicomio criminale milanese. Eppure, nel 2010, ricercatori televisivi hanno rinvenuto un atto di morte che racconta una storia diversa: Verzeni sarebbe sopravvissuto, avrebbe scontato una pena ridotta, e sarebbe morto di morte naturale a Bottanuco nel 1918. Due versioni che lasciano aperta una domanda scomoda: il mostro è davvero morto quando credevamo, o ha continuato a respirare per altri quarant'anni, magari osservando in silenzio un mondo che credeva di essersene liberato?

Perché parlarne oggi? Perché il morso di Verzeni non è rimasto conficcato nel secolo passato: sanguina ancora ogni volta che un titolo urlato monetizza l’ennesimo femminicidio in diretta, ogni volta che l’algoritmo ci serve in loop volti tumefatti e voyeurismo travestito da allarme sociale. Il “vampiro della Bergamasca” ci ricorda che la violenza di genere non si nutre solo di mani assassine ma di un ecosistema complice — politiche miopi, mezzi d’informazione a caccia di click, comunità che minimizzano l’inquietante per non vedere la propria ombra. Tra Verzeni e gli orchi di oggi corre un filo rosso: la trasformazione del corpo femminile in terreno di conquista su cui proiettare frustrazioni e dominio. Riconoscerlo non è un esercizio antiquario: è l’unico antidoto possibile prima che l’orrore diventi, ancora una volta, routine di consumo.

La memoria inquieta che brucia ancora. Oggi podcast, saggi e mostre di criminologia rispolverano il suo volto emaciato, cercando nel passato il brivido che addomestichi il presente. Eppure, più scaviamo, più emergono crepe nelle nostre narrazioni: non basta un’etichetta di “vampiro” per archiviare la complessità di un desiderio violento cresciuto nell’humus dell’abbandono. Verzeni ci ricorda che il confine tra normalità e abisso non è tracciato da una formula lombrosiana né dall’esorcismo mediatico del true crime; è un filo sottile che ogni società tende—e talvolta spezza—quando decide quali voci ascoltare e quali, per quieto vivere, lasciare urlare nel vuoto. E se l’orrore, alla fine, fosse soltanto lo specchio in cui rifiutiamo di rifletterci?

Riflessioni

Uno spazio per pensare oltre la superficie.

Creatività

martin@osburton.com

+?? ??? ??????? - vuoi sapere il mio numero di telefono ? Clicca qui.

© 2025. Tutti i diritti sono riservati.