Bibliodemia: come far morire un libro di overdose

Il gesto di Giuseppe Cesaro non è il capriccio di uno scrittore stanco, ma la diagnosi impietosa di un’editoria bulimica che trasforma la pagina in commodity e l’autore in soprammobile televisivo.

LETTERATURA

by Martin J. Osburton

7/8/20253 min leggere

«Sventolo bandiera bianca: torno fantasma, perché di libri ne escono troppi e se ne leggono troppo pochi». — Giuseppe Cesaro, luglio 2025.

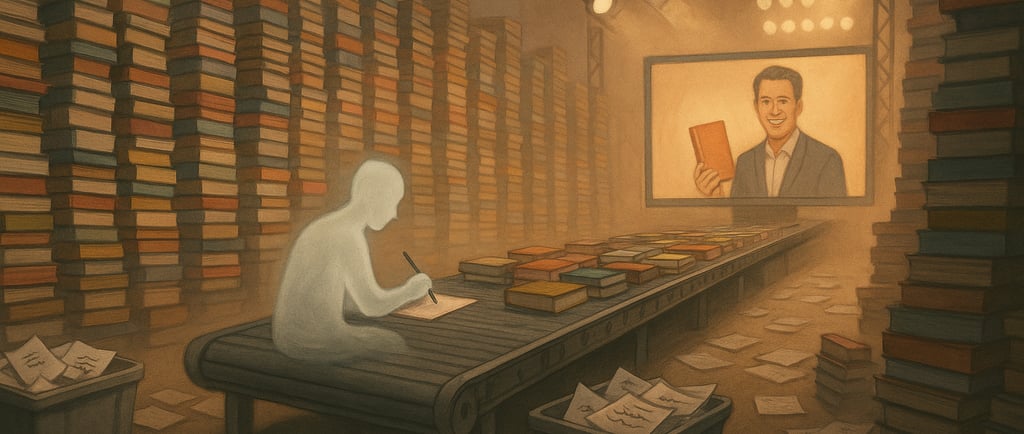

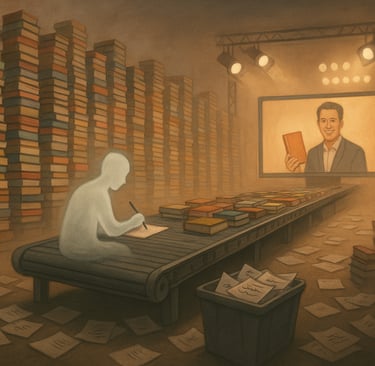

Un ritiro che suona come un atto d’accusa. Cesaro proclama la sua resa dalle colonne di Libreriamo e, paradossalmente, ottiene più visibilità di quanta ne abbiano molti romanzieri in vita. È l’ennesimo cortocircuito del mercato: per essere ascoltato deve annunciare che non parlerà più. L’autore ligure, firma invisibile dietro bestseller altrui, denuncia 85 mila titoli annui — 230 al giorno, quasi dieci l’ora. Numeri da catena di montaggio che produrrebbero sgomento se non fossimo ormai anestetizzati dall’eccesso.

La quantità, quell’idolo impaziente. In quarant’anni la produzione libraria italiana è triplicata mentre l’indice di lettura ristagna al 40%. L’iperproduzione non alimenta la biodiversità culturale: è monocultura di cloni che competono per tre centimetri di scaffale e quindici secondi di storie su Instagram.

Cani, porci e corsie preferenziali. Pubblicano tutti, dicono. Ma non tutti partono dallo stesso blocco. Il volto televisivo che firma l’istant-book sull’ultima diatriba guadagna subito pile piramidali di copie e passerelle promozionali nei talk-show; lo sconosciuto, invece, riceve in dono un invito a “fare community” su TikTok e un esordio destinato al macero. La corsia preferenziale, più che letteraria, è elettorale: vince chi ha già il podio mediatico. Il resto si perde nella rumorosa democrazia dell’autopubblicazione, dove aleggiano senza rimorso cani, porci e, soprattutto, fantasmi.

Il fantasma nella macchina. Il ghost-writer — figura che Cesaro incarna con fierezza — è l’ingranaggio perfetto: scrive, tace e incassa (poco). Poi consegna il pacchetto chiavi in mano al personaggio di turno, che lo riempie di sorrisi firmando contratti milionari. È un patto faustiano inverso: l’anonimato in cambio di qualche spiraglio di dignità economica. Quando lo spettro prende la parola in proprio, scopre che la luce dei riflettori non riconosce la sua forma: troppi fantasmi affollano già la scena.

Dal Logos all’Algos. Qui entra la vena filosofica: l’egemonia del “dir che si produce” ha sostituito il “dire per produrre senso”. Il mercato dell’attenzione premia la velocità, non la densità; la serialità, non la singolarità. La letteratura, ridotta a carburante per festival selfie-compatibili, sopravvive come docile ancella dei palinsesti. E all’orizzonte si staglia l’IA, lo “scriba automatico” che promette di saturare l’offerta con la stessa spietata logica della lavatrice che fa cicli senza sosta: pulito, sì, ma di quale stoffa?

Paradosso del superfluo necessario. Scrivere rimane un atto radicale, ma pubblicare rischia di diventare l’equivalente editoriale di lanciare bottiglie in mare sperando che nessuno le raccolga, così da non scoprire che dentro c’era acqua di rubinetto. Cesaro, abbandonando la scena, ci ricorda che l’unica rivoluzione possibile è sottrarsi: decrescere editorialmente per tornare a selezionare, filtrare, decantare. In una parola: pensare.

Ironie del destino cartaceo. Le case editrici inseguono il titolo-evento come gli streaming la hit estiva: occorre battere cassa prima che cambi l’algoritmo. Così, tra saggi flash e romanzetti-tampone, si consolida l’equazione “più è meglio”. Ma come per le calorie vuote dei fast-food, l’abbondanza non nutre: ingozza. Da qui l’obesità di catalogo e l’anoressia di critica, unite in un pastiche che farebbe impallidire qualsiasi manuale di estetica aristotelica.

Il lettore, se ancora esiste come soggetto e non come segmento, è chiamato a un coraggioso atto di selezione. Non basta comprare: bisogna scegliersi i maestri, praticare il debito di attenzione, resistere alla tentazione del libro-gadget. In campo aperto, senza questa ascetica disciplina, la foresta di pagine inaridirà la nostra capacità di stupirci — e alla fine nemmeno l’algoritmo saprà più cosa consigliarci.

Cesaro come termometro, non come malato. Il suo congedo è febbre che indica un’infezione sistemica: l’editoria confonde il battito dei registratori di cassa con quello del cuore culturale. Prima o poi, davanti a questa tachicardia, qualcuno doveva decidere di staccare il filo. Che sia un autore-fantasma a farlo è l’ultima beffa: la prova che la sostanza sopravvive alla firma, ma non sempre alla sovrapproduzione.

Chissà, forse il vero gesto rivoluzionario non sarà più scrivere un libro: sarà resistere alla tentazione di pubblicarlo — a meno che non abbiate un ghost che faccia il lavoro sporco e un talk-show che vi stenda il tappeto rosso, naturalmente.

Riflessioni

Uno spazio per pensare oltre la superficie.

Creatività

martin@osburton.com

+?? ??? ??????? - vuoi sapere il mio numero di telefono ? Clicca qui.

© 2025. Tutti i diritti sono riservati.