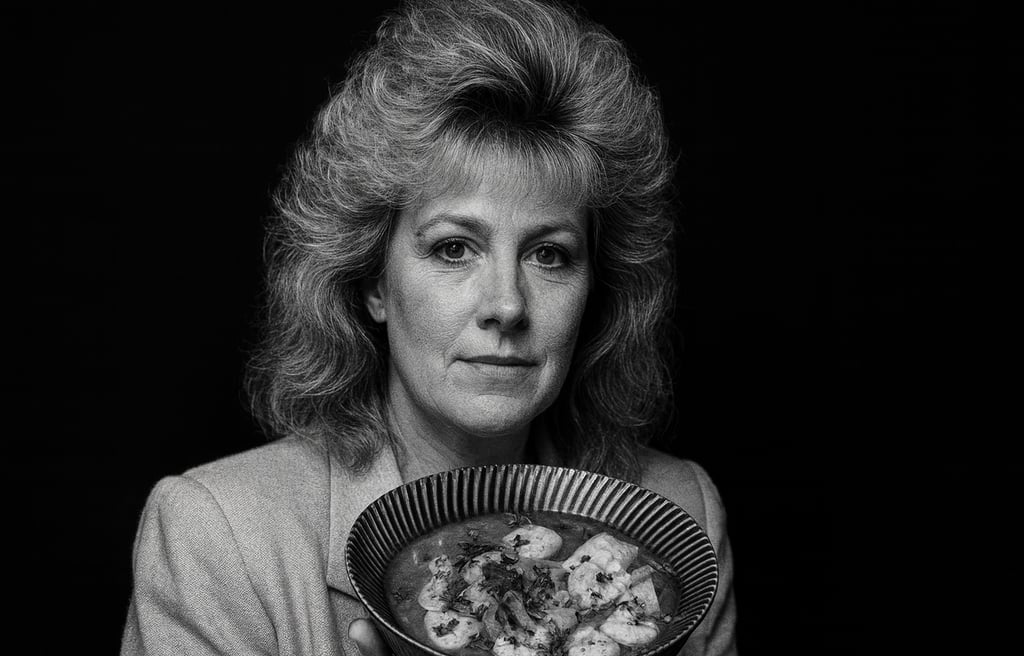

Bouillabaisse: il profumo del mare in una leggenda di famiglia

Dal porto di Marsiglia alle cucine di casa: storia, tecnica e miti di una zuppa che fa comunità.

PASSIONE CUCINA

by Martin J. Osburton

8/21/20252 min leggere

La bouillabaisse nasce all’alba. Prima il caffè? No: un sorso di pastis, acqua a lato, e la pazienza di chi sa aspettare. Una regola antica dice tutto: “Quand ça bouille, abaisse”.

Origini popolari, rito cittadino. All’inizio fu il recupero: i pescatori rientravano con pesci di scoglio poco vendibili, li spezzavano in pentola con verdure ed erbe di costa, e ne cavavano un brodo robusto. Oggi quel gesto povero è diventato un pilastro di Marsiglia, servito spesso in due servizi: prima il brodo con crostoni strofinati d’aglio e rouille, poi i tranci di pesce cotti nel medesimo liquido. In origine saziava equipaggi infreddoliti, al rientro, quando l’odore di mare e brodo faceva da stufa e da conforto.

Il nome stesso racconta la tecnica: bouillir + abaisser, “far bollire e poi abbassare” la fiamma. L’etimologia provenzale conferma la sintesi: bolli, poi riduci. Dettaglio non secondario: la tradizione chiede almeno tre specie diverse nel tegame. Non per snobismo, ma per dare al brodo spessore. Gelatina, aromi contrastanti.

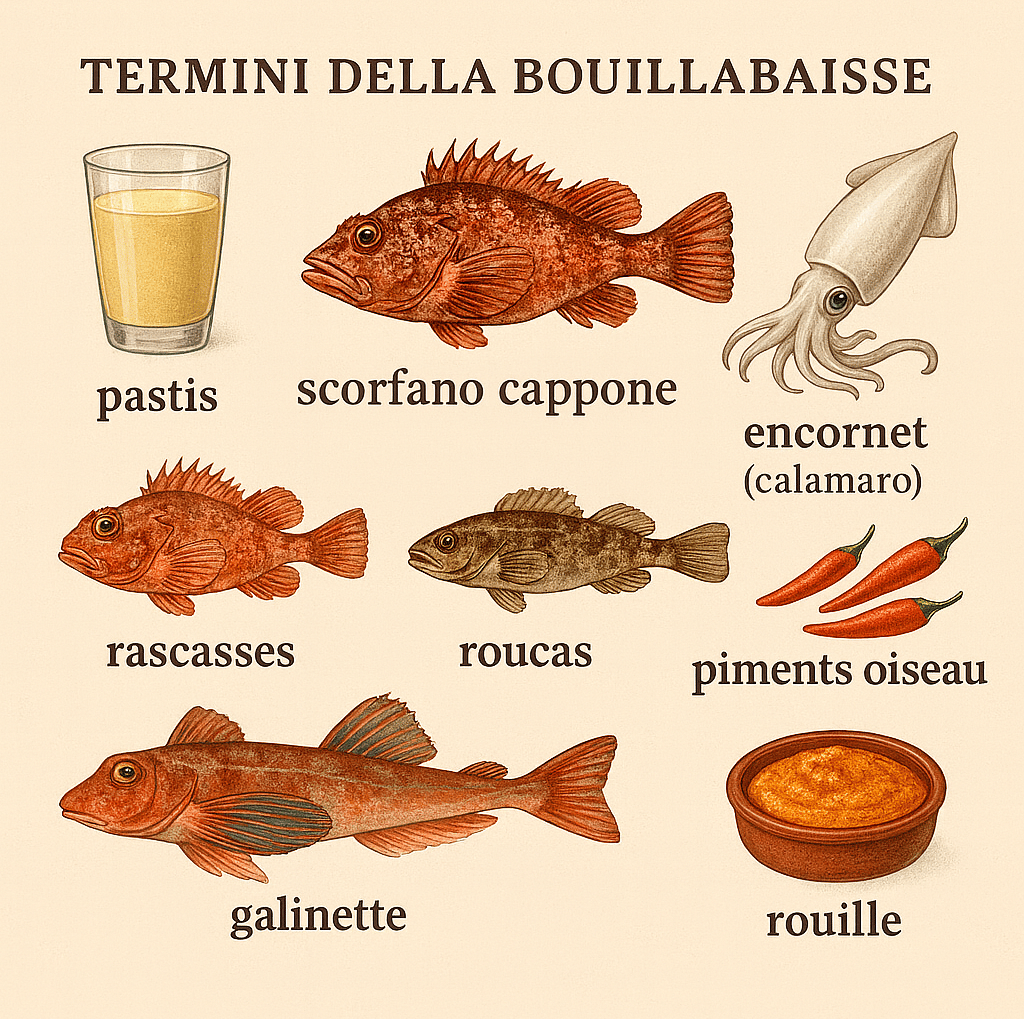

Il paniere del Mediterraneo. La carta non è scolpita nel marmo, ma una charte locale indica i protagonisti: rascasse, chapon (scorfano rosso), galinette (grondano/gurnard), congre, e spesso baudroie (rana pescatrice), vives, Saint‑Pierre. L’idea non è la lusso‑mania: è varietà e contrasto di carni. Marsiglia Turismo elenca combinazioni possibili (anche con quantità), segno di una tradizione precisa, viva.

Esempio concreto: una ricetta ufficiale locale cita 1,5 kg di rascasse, 1 kg di Saint‑Pierre, tranci di congre, galinette, vives, baudroie, più “poissons de soupe” per il fondo. Non è un vezzo; è l’architettura del gusto. Quanto agli aromi: safran, finocchio, pomodoro, olio d’oliva. Senza di loro, la zuppa perde il suo accento. (Non è un dogma, d’accordo; ma il palato se ne accorge.)

Rouille, il bacio piccante. La rouille non è solo “maionese rossa”: è una crema d’aglio, safran, pane o patata, e peperoncino—spesso piment oiseau—che si spalma sui crostoni prima di tuffarli nel brodo. È parte del rito, quasi un controcanto. Le guide cittadine la danno per scontata accanto alla zuppa, insieme ai crostini sfregati d’aglio: combinazione semplice, sapore enorme. Nota pratica: pestare al mortaio esalta i profumi (non offriteci emulsionatori industriali, grazie).

Pastis, interpretazioni e fedeltà. Qui si litiga bonariamente. Si usa il pastis? Tradizione scritta e ricette moderne lo prevedono come deglassatura o profumo (Pernod/pastis), e c’è chi lo misura persino in “due bicchieri”. Altri chef, invece, tolgono persino la rouille per non coprire il gusto del pesce; è la linea minimalista di cucine celebri affacciate sul mare. (Sì, scelta coraggiosa.)

Morale: rigore sì, ma senza dogmi. La bouillabaisse vive di porto, mercato, stagione. Resta una ricetta elastica: la struttura è comune, i dettagli sono dialetto.

Il Santo e la macchia. E quel Saint‑Pierre con l’ocello scuro? La leggenda dice che sia il pollice di Pietro rimasto sul fianco del pesce dopo aver recuperato una moneta miracolosa; la biologia parla di macchia ‑ “occhio” difensivo. Due spiegazioni, una sola poesia. Chiamatelo pure romanticismo da banchina. Ma certi miti tengono insieme la tavola quanto il sale.

Forse la chiave è qui: non è solo una ricetta, è memoria. Una zuppa che profuma di reti, di mani screpolate, di parole sussurrate in cucina. Pane, aglio, safran: il resto—concedetemi—sono supercazzole gastronomiche. L’importante è abbassare il fuoco al momento giusto e lasciare parlare il mare.

Riflessioni

Uno spazio per pensare oltre la superficie.

Creatività

martin@osburton.com

+?? ??? ??????? - vuoi sapere il mio numero di telefono ? Clicca qui.

© 2025. Tutti i diritti sono riservati.