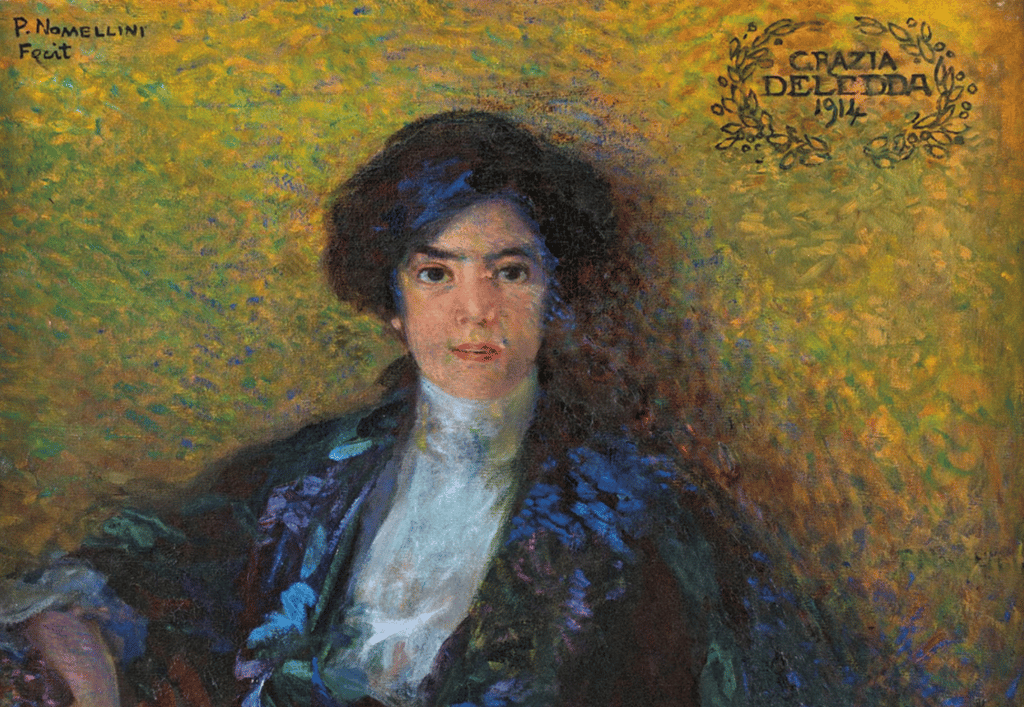

Fior di Sardegna: il primo sguardo lungo di Grazia Deledda

Dal recinto di una palazzina di provincia al destino d’un’isola: un esordio 1891–92 che contiene già la voce di un Nobel.

LETTERATURA

by Martin J. Osburton

8/17/20254 min leggere

Una città chiamata X*, una palazzina che intriga il paese, l’arrivo di Lara Mannu e dell’avvocato Marco Ferragna. Così comincia Fior di Sardegna, romanzo d’esordio di Grazia Deledda: giovane, sì; ingenuo, no. (Anzi: giovane e puntuto.)

L’esordio, tra date e carte. Sulle date l’aria vibra: c’è chi dice 1891, c’è chi dice 1892. Le fonti concordano però su due elementi stabili: uscì nella “Biblioteca Perino” di Edoardo Perino (Roma) ed è l’esordio lungo dell’autrice. L’autorevole scheda Treccani su Perino indica il 1891 come anno di pubblicazione; Google Books cataloga un Perino 1892 con la stessa collana e numerazione (n. 63). Traduciamo: fine 1891 / inizio 1892 — poco importa il giorno esatto, conta che qui Deledda debutta nel romanzo.

Un punto fermo in più: nel 1914 il libro viene riproposto dalla Casa Editrice Madella a Sesto San Giovanni, ristampa oggi non comune e leggibile integralmente su Wikisource grazie alla scansione della Sardegna Digital Library. E un dettaglio di relazioni: il volume reca la dedica «alla contessa Elda di Montedoro», dietro cui si nasconde Epaminonda Provaglio — sì, un pseudonimo, e un piccolo nodo della sociabilità letteraria dell’epoca. Piccole reti, grande ambizione.

Trama senza spoiler (ma con nervo). L’incipit è una dichiarazione poetica e geografica: «Siamo in Sardegna, nella parte montuosa… in una piccola città che ci contenteremo di chiamare solo X*». La città con tre asterischi è tutte le città, e insieme è la memoria di un luogo preciso.

La città di X… un nome velato, come se l’autrice avesse voluto proteggerla. Ma chi conosce le strade di pietra e il respiro delle montagne riconosce, tra le righe, il profilo di Nuoro, la sua città natale. ¹

La novità che agita il borgo è una palazzina dalle grate e dalle persiane verdi: un recinto moderno nel cuore di un costume antico, dove privato e pubblico si osservano con diffidenza. Poi, quasi di soppiatto, arrivano l’avvocato Marco Ferragna e la giovanissima sposa Lara Mannu: con loro la palazzina smette di essere gossip e diventa palcoscenico.

Il romanzo procede per scene asciutte: passeggiate, conversazioni, piccoli riti. Lara è spesso definita «romantica e nervosa» — un’etichetta che la protegge e la imprigiona. Il suo conflitto, più che amoroso, è civile: esistere senza infrangere la vetrina dei costumi. Intorno, un coro di paese: amicizie, maldicenze, persino il miraggio dei bagni al mare come cura per i nervi, segno che la modernità bussa già alla porta. Sembra poco: è una lente crudele.

Temi: dove l’isola diventa specchio. Qui Deledda pianta semi che fioriranno in grande nei libri successivi. Il primo è il conflitto tra tradizione e modernità: il desiderio individuale inciampa nelle regole (onore, ceto, reputazione) e spesso va a terra. Il secondo è la condizione femminile: la voce di Lara si sente più nelle reazioni degli altri che nelle sue parole — una retorica sociale scritta sul corpo. Il terzo è il fatalismo: non culto della sventura, ma percezione che esistano forze (famiglia, comunità, religione, povertà) più grandi della pura volontà.

Sul piano dello stile, l’autrice alterna lirismo e presa realista. Qualche pagina è «acerba»? Sì (capita a vent’anni). Ma l’insieme è coerente: il paesaggio non è cartolina, è drammaturgia, azione morale che preme sui personaggi. È la cifra che la critica ha poi riconosciuto alla scrittrice, oscillando tra le etichette di realismo e decadentismo, ma ammettendo una poetica autonoma che non entra davvero in nessuna casella.

Dall’esordio al riconoscimento: un filo teso. Che cosa c’è, qui, della futura autrice di Canne al vento, La madre, La chiesa della solitudine? Quasi tutto: l’isola come teatro morale, il legame stretto tra paesaggio e coscienze, l’idea che ogni scelta abbia un costo. Il resto è tempo, mestiere, testardaggine. Per questo Fior di Sardegna funziona insieme da laboratorio e da manifesto: sperimentazione e programma. La traiettoria — non facile, spesso osteggiata — porterà nel 1926 al Premio Nobel «per gli scritti ispirati idealisticamente» che «con plasticità» ritraggono la vita dell’isola e affrontano i problemi umani con profondità. Qui i semi sono già piantati.

Perché leggerlo oggi (domanda retorica, ma non troppo). Perché qui si osserva l’Italia periferica mentre impara — a scatti, con resistenze — a diventare moderna. Perché la comunità di X* somiglia a una piattaforma social ante litteram: curiosa, svelta nel giudizio, spesso spietata; cambiano i mezzi, non le dinamiche. Perché Lara non è una vittima da santino: è un personaggio problematico, attraversato da paure e desideri, che si muove dentro una gabbia di aspettative; e Marco, dal canto suo, porta il peso di un ruolo pubblico che pretende compostezza anche quando l’intimo chiederebbe altro.

Vale anche un motivo “tecnico”: chi scrive narrativa può studiare qui l’arte del filtro — mostrare senza dire — e il modo in cui un microcosmo di provincia si fa universalità. Aggiungo un’ultima cosa (subito mi zittisco): dietro quelle persiane verdi non c’è l’esotico; c’è noi. Ed è forse il colpo più onesto dell’esordio.

Fior di Sardegna ricorda che la letteratura nasce quando un luogo preciso si scopre specchio del mondo. Il resto — date, carte, tirature — è cornice; il quadro è lo sguardo lungo, già allora, di una ragazza della Barbagia destinata a parlare a tutti. Non è poco, no.

_______________

¹ Deledda usava talvolta nomi fittizi per ambientazioni reali, un espediente narrativo tipico dell’Ottocento. Serviva a proteggere persone e contesti riconoscibili, mantenendo il margine tra realtà e invenzione.

Riflessioni

Uno spazio per pensare oltre la superficie.

Creatività

martin@osburton.com

+?? ??? ??????? - vuoi sapere il mio numero di telefono ? Clicca qui.

© 2025. Tutti i diritti sono riservati.