Il crogiuolo della ragione

Viaggio filologico nella lingua rivoluzionaria di Cesare Beccaria.

LETTERATURA

by Martin J. Osburton

8/29/20256 min leggere

La forgia dell’italiano illuminista.

Il giovane marchese e il silenzio delle aule.

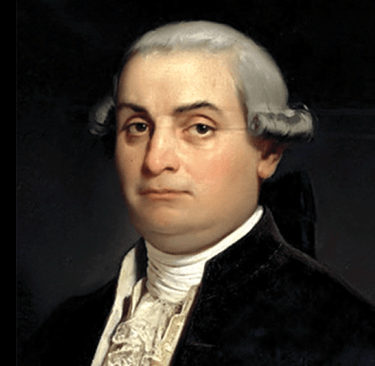

Nella Milano asburgica di metà Settecento, la voce di Cesare Beccaria nasce da un paradosso: cresce fra i corridoi ovattati delle dimore nobiliari, ma decide di parlare come se le pareti non lo contenessero. L’educazione «fanatica» ricevuta a Parma gli sembrerà, in retrospettiva, la prima catena da spezzare. Quando, ventiseienne, consegna anonimamente Dei delitti e delle pene a una tipografia livornese, il gesto editoriale è già atto politico: sottrae il discorso giuridico all’autorità dei collegi e lo restituisce a una repubblica di lettori che egli immagina curiosi, raziocinanti, esigenti. Filologicamente, l’atto conta quanto il contenuto: la scelta di stampare in «volgare» indica che una nuova sintassi del potere deve correre su una nuova sintassi delle parole. Il latino delle pandette, relegato all’apparato di note, viene deposto; al suo posto un italiano terso, energico, disseminato di metafore domestiche, pronto a circolare nei caffè più che nelle aulae.

L’Accademia dei Pugni: palestra retorica e officina lessicale.

Pietro e Alessandro Verri trasformano il salotto di contrada del Monte in un laboratorio dove le frasi vengono letteralmente “messe ai ferri” — il nome dell’Accademia viene dalle discussioni «a pugni» che vi si scatenano. Qui la lingua si piega e si tempra: latinismi limati, tecnicismi giuridici sostituiti da parole vive, periodi accorciati con martellate successive. Il metodo artigianale descritto dal maggior fratello Verri — “Beccaria scriveva su fogli sciolti, noi ordinavamo, io ricopiavo” —anticipa la moderna revisione redazionale. Il testo, lungi dall’essere un’autorialità monolitica, si mostra sin dall’origine come tessuto corale: una polifonia che, però, Beccaria firma con l’impronta di uno stile «asciutto e notevolmente moderno», secondo la fortunata definizione di Mengaldo. Ciò che ci interessa, oggi, è capire come quel «moderno» passi attraverso scelte di dizione che ancora vibrano.

Il periodare a domande: il Logos che interroga se stesso.

La retorica interrogativa di Beccaria non è oratoria tribunizia: è metodo di prova. Ogni interrogatio scava, come trivella, nelle certezze dogmatiche della giurisprudenza d’Antico Regime. «Qual è dunque quel diritto…?»; «Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l’arbitrio di ucciderlo?» — il congegno sintattico reca il lettore esattamente nel punto in cui il presupposto si mostra fragile. È dialettica socratica, ma innestata in struttura italiana duttile, dove la subordinazione non prolunga, bensì sospinge. La punteggiatura, densamente riscritta da Pietro Verri, segna cesure chirurgiche: virgole come bisturi, due punti come architravi, trattini rari ma decisivi. Di contro, la sintassi latina dei commentatori scolastici appare improvvisamente vetusta; il nuovo ritmo conferisce al testo la vibrazione di un’orazione che si rivolge al foro di una ragione collettiva anziché alla clemenza di un monarca.

Le immagini: crogiuoli, pelaghi e lampi.

Il lessico beccariano, secco, non rinuncia tuttavia alla metafora; anzi, la impiega come leva cognitiva. Il «crogiuolo» ricorre come immagine della tortura: recipiente arroventato che pretende di fondere la verità. Il «pelago» degli errori storici fa da sfondo a verità che «soprannuotano» come relitti luminosi. E ancora: il lampo che squarcia la notte lunga dell’ignoranza. Queste figure posseggono un duplice valore filologico: segnano l’introduzione, nel registro filosofico, di vocaboli tecnici della metallurgia e della navigazione, testimonianza dell’espansione semantica che il Settecento opera inglobando saperi pratici nel discorso teorico. È programma illuminista in nuce: la lingua si fa enciclopedia mobile, polisemica, permeabile al mondo.

La torsione delle inversioni: eco di classicità e scommessa d’avanguardia.

Nel corpo del testo resistono inversioni sintattiche (oggetto–verbo, aggettivo anteposto) che tradiscono la formazione umanistica dell’autore. Ma, lungi dal costituire residui barocchi, esse diventano marca di autorevolezza, organo di risonanza che concentra l’accento sul termine forte («pubblica protezione», «robusti scellerati»). L’italiano di Beccaria, perciò, sta fra due fuochi: conserva un profilo nordeuropeo di brevetto (dal francese digerisce la chiarezza, dall’inglese l’afflato empirico) e simultaneamente si ricollega alla dignitas della prosa cinquecentesca. Il risultato è un ibrido vitale, che farà scuola nei secoli del costituzionalismo ottocentesco.

Verità e felicità: il lessico del possibile.

Due lessemi presiedono all’intero impianto: verità e felicità. Il primo, declinato in opposizione alla «purgazione d’infamia», fonda la giustizia su un principio di realtà verificabile; il secondo, importato dalle Meditazioni di Pietro Verri, definisce la finalità ultima della pena come prevenzione dell’infelicità sociale. Dal punto di vista filologico, osserviamo un’interessante tensione semantica: felicità perde la sfumatura teologica della beatitudo e si laicizza in profitto pubblico; verità migra dal territorio ecclesiastico alla giurisdizione laico–razionale. È il trionfo di un lessico civile che, scompaginando territori semantici, allarga il dominio del dicibile.

Il fantasma latino: residui, espunzioni, sopravvivenze.

Beccaria non demonizza il latino; lo smonta. Sostituisce tormentum con «tortura» (calco sì, ma naturalizzato), poena capitalis con «pena di morte», mantenendo però la cadenza distesa che i periodi ciceroniani garantiscono. Il fantasma latino riappare, domestico, in lemmi come «infamia», «podestà», «arbitrio». Filologicamente, l’operazione suggerisce una politica linguistica: tenere vivo il contatto con la tradizione, ma recidere il cordone ombelicale della sudditanza. La prosa risulta così comprensibile al “ceto medio colto” cui gli illuministi si rivolgono, senza rinunciare a una certa gravitas che autorizza la discontinuità rispetto alla conversazione salottiera.

L’eco delle catene spezzate.

Revisione e riscrittura: dall’edizione 1764 alla 1766.

Quando Pietro Verri rivede l’ortografia, taglia epiteti, rinforza la punteggiatura, compie un atto eminentemente politico: depura il testo per massimizzarne la circolazione. Il laboratorio filologico è, qui, laboratorio d’opinione pubblica. Ogni hapax giuridico smussato diventa un potenziale lettore guadagnato; ogni latinismo espunto, una porta aperta alla borghesia professionale. L’edizione 1766, dunque, segna la nascita di una nuova catena di ricezioni: traduzioni francesi, tedesche, russe, americane — talora infedeli, talora infamanti. Fenomeno di “mimesi travisata” che interroga il filologo contemporaneo: quali distorsioni subisce una lingua quando la sua struttura sintattica si innesta su sistemi morfosintattici alieni?

Il destino testuale: traduzioni, plagî, parafrasi pedagogiche.

Il trattato viene cannibalizzato da manuali, catechismi, pamphlet riformisti. Jefferson ne dichiara il debito; i penalisti francesi ne storpiano i sillogismi per adattarli al Termidoro. Il filologo moderno, chiamato a stabilire lo stemma degli allestimenti, scopre una diaspora testuale che spiega l’eterogenea fortuna delle idee beccariane: dall’abolizione temporanea della pena di morte in Toscana (1786) alle versioni rimaneggiate circolate nella Russia di Caterina II. Ogni riduzione, in fin dei conti, è cartina di tornasole della difficoltà di tradurre non tanto le parole, quanto la struttura logica di un pensiero che fonda la legittimità sul consenso ragionato.

Lessico giuridico e lessico mediatico: continuità e fratture.

Scorrendo i codici penali postunitari, troviamo echi diretti: «pena afflittiva», «confisca», «lesione sociale». Eppure, nell’odierno discorso mediatico, le parole di Beccaria paiono evaporate, sostituite da un lessico spettacolare (il «mostro», la «cintura di sicurezza» normativa, l’«emergenza»). Lo scarto è filologicamente rilevante: segnala che lo spazio pubblico non è più governato dal sillogismo interrogativo, ma dal racconto emotivo. Rileggere Beccaria significa, pertanto, riabilitare una semantica della lentezza argomentativa — virtù eretica nell’epoca dell’hashtag.

Filologia digitale: dalla notte della pergamena al giorno dell’algoritmo.

La recente edizione ipertestuale curata dall’Università di Pavia consente di confrontare a colpo d’occhio le varianti d’autore, quelle di mano Verri e le prime traduzioni francesi. L’interfaccia permette di isolare n-grammi, calcolare la frequenza di felicità rispetto a pubblica utilità, mappare la distribuzione di verità nei capitoli sulle pene corporali. In questo ambiente, la filologia non è solo scienza antiquaria: diventa cartografia del pensiero. L’algoritmo, lungi dal sostituire la lettura, moltiplica gli angoli d’attacco, facendo emergere nessi che la pagina lineare poteva occultare.

Attualità della pena: tortura invisibile e pena di morte mediatica.

La Repubblica Italiana ha eliminato formalmente certe pene, eppure il discorso sulla sicurezza tende a riproporre certe idee punitive. Così succede che nelle strutture di detenzione amministrativa ci siano forme di tortura psicologica, mentre online qualcuno finisce alla gogna, diventando virtualmente inesistente. A volte, è proprio così che funziona: se chiami “respingevoli” delle persone, crei le condizioni per rifiutarle davvero. Il linguaggio arriva sempre prima delle leggi. Lo diceva chiaramente già Beccaria, il modo in cui parliamo degli altri può decidere se accoglierli o mandarli via, se perdonarli oppure incastrarli per sempre nel rancore. Questa lotta sulla scelta delle parole non è solo una faccenda tra studiosi accademici, è una questione civile e politica.

Didattica della complessità: un saggio per lettori ad alta soglia.

Scrivere oggi qualcosa sul Beccaria, specie se il lettore è piuttosto esigente, può finire in due errori piuttosto frequenti: o ti ritrovi con un pezzo ingessato come certe lezioni universitarie, o semplifichi troppo e perdi completamente l’intensità originaria. Fondamentalmente, bisognerebbe provare a mantenere quel delicato equilibrio che, nelle pagine originali del Settecento, fa convivere ragionamenti puntuali con una forte carica ideale. In altre parole, conviene far sentire che quando parliamo di linguaggio, apparentemente parliamo pure di potere. Una virgola posizionata bene potrebbe avere lo stesso peso di un comma scritto in un codice. Quello che un esperto del linguaggio può fare, allora, è garantire che le regole siano chiare per chiunque, non solo per gli specialisti. La lingua usata dal Beccaria e Verri, diretta e precisa, tende ad essere ancora il cuore pulsante di una società che preferisce prima capirsi attraverso le parole e poi, eventualmente, consultare la legge.

È allora lecito domandarsi: possiamo dirci eredi di Beccaria se accettiamo una lingua che, ogni sera al tavolo televisivo, legalizza la crudeltà con sofismi a buon mercato? Finché risponderemo con il silenzio, resteremo «robusti scellerati» — assolti dalla nostra stessa indifferenza, ma colpevoli d’aver torturato le parole prima ancora dei corpi. “Chi non difende la lingua che lo libera, finisce per parlare la lingua che lo condanna.”

Riflessioni

Uno spazio per pensare oltre la superficie.

Creatività

martin@osburton.com

+?? ??? ??????? - vuoi sapere il mio numero di telefono ? Clicca qui.

© 2025. Tutti i diritti sono riservati.