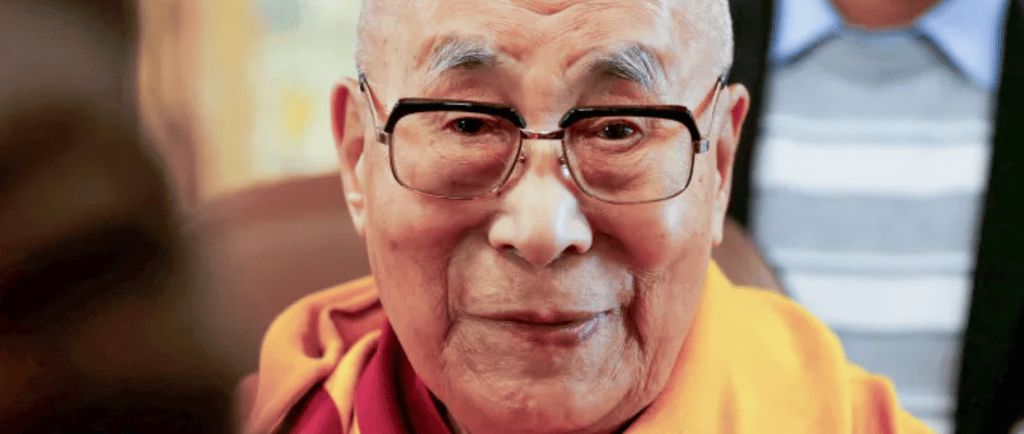

Novant’anni di compassione in esilio

Dal villaggio di Taktser ai palcoscenici globali, il XIV Dalai Lama attraversa un secolo di conflitti e speranze mentre Pechino teme la sua eredità.

SOCIETÀ

by Martin J. Osburton

7/5/20254 min leggere

Un compleanno che parla al mondo. Il 6 luglio 2025 Tenzin Gyatso, uomo di preghiera e di diplomazia, compie novant’anni. A Dharamsala — la “Piccola Lhasa” sulle colline dell’Himachal Pradesh — bandiere di preghiera e tamburi damaru hanno inaugurato la Long Life Prayer già il 30 giugno: monaci, dignitari e la sorella Jetsun Pema hanno offerto la Song of Immortality, invocazione affinché la sua guida non si spenga. Nel messaggio diffuso in video, il Dalai Lama ha riaffermato che l’istituzione “continuerà” oltre la sua vita, ponendo fine ai dubbi su un eventuale tramonto della linea dei tulku.

Dal grano saraceno al trono del Ganden Phodrang. Nato il 6 luglio 1935 a Taktser, minuscolo villaggio dove la famiglia coltivava grano saraceno, il piccolo Lhamo Dhondup fu riconosciuto a due anni come XIV reincarnazione del Dalai Lama. La galleria fotografica del Guardian restituisce l’infanzia di questo bambino dagli occhi curiosi negli austeri corridoi del Potala, preludio a studi severi e alla precoce assunzione di responsabilità spirituali.

La frattura del 1950 e la lunga notte dell’esilio. L’ingresso dell’Esercito Popolare di Liberazione in Tibet (7 ottobre 1950 mentre il 17 novembre, il Dalai Lama, assunse i pieni poteri) trasformò il colloquio tra il giovane Dalai Lama e Mao Zedong in un dialogo impossibile. Nove anni dopo, temendo il rapimento, Tenzin Gyatso attraversò a piedi i valichi himalayani con migliaia di fedeli. A Dharamsala fondò il governo tibetano in esilio, rendendo l’esilio stessa un’istituzione politica e morale. Oggi la diaspora conta circa 150.000 tibetani dispersi fra India, Nepal, Europa e Nord America.

Il potere morbido della compassione. Se la potenza di Pechino si misura in acciaio e infrastrutture, il Dalai Lama ha scelto la grammatica dell’incontro. Dal Nobel per la Pace (1989) alle aule di Harvard, fino ai riflettori di Glastonbury, la sua voce ha intrecciato fede e diplomazia. Le fotografie lo ritraggono accanto a Nelson Mandela, Desmond Tutu, Barack Obama: alleanze simboliche che hanno portato la questione tibetana oltre i confini dell’Himalaya. L’attore Richard Gere, devoto buddhista, è apparso accanto a lui anche nelle recenti celebrazioni.

Una costellazione di sostenitori. Accademici come Václav Havel, premi Nobel come José Ramos-Horta, artisti, ONG e parlamenti di mezzo mondo hanno adottato la causa tibetana. Non si tratta di semplice filantropia: il Dalai Lama ha saputo trasformare la non-violenza in un’architettura discorsiva capace di imbarazzare i realisti di ogni latitudine. La sua proposta della Middle Way — autonomia culturale senza secessione — ha trovato ascolto in capitali dove i diritti umani raramente superano le priorità economiche.

Pechino e la contesa sull’anima. Per la leadership cinese, il monaco di Dharamsala resta una “separatista in tonaca”. Nei territori d’origine, i suoi ritratti sono proibiti; il Panchen Lama riconosciuto dal Dalai Lama dall'esilio nel 1995 è scomparso in un carcere segreto, sostituito da una figura di Stato. In Tibet la sorveglianza biometrica e gli internati scolastici in lingua cinese plasmano un nuovo Homo sinicus, come ha documentato un’inchiesta del Times. La partita decisiva, però, riguarda la reincarnazione: Pechino rivendica il diritto di “approvare” il prossimo Dalai Lama attraverso un editto del 2007 che subordina l’ordinazione dei tulku all’ufficio per gli affari religiosi. Il leader tibetano ha risposto che potrebbe rinascere fuori dalla Cina o, se necessario, scegliere la via dell’emergenza — la nomina in vita di un successore.

Celebrazioni dei novant’anni: un rito di resistenza. Le cerimonie di questi giorni non sono folclore, ma politica liturgica. La Long Life Prayer del 30 giugno, le conferenze interreligiose annunciate per il 6 luglio e la serie di lezioni pubbliche sul Bodhicaryāvatāra palesano la volontà di consegnare ai fedeli — e al mondo — un’eredità solida. Migliaia di pellegrini, accademici, delegati buddisti del Bhutan e del Giappone, insieme a parlamentari europei, hanno resa testimonianza di un carisma che nessun confino geografico è riuscito a ridurre.

Una generazione senza Potala. I nati dopo il 2000 non hanno mai visto il Dalai Lama nella sua terra, ma ne portano l’effigie negli smartphone. A Toronto, a Roma, a Sydney, comunità di seconda generazione animano campagne digitali come #FreePanchen e #ReturnHHDL. Per loro, la battaglia si gioca nei corridoi dell’ONU, nelle università e nei negozi che vendono incensi “Made in Dharamsala”. È il segno che il dissenso tibetano ha assunto le forme liquide della globalizzazione, capace di insinuarsi nelle maglie, per quanto fitte, della censura.

L’intelligenza della misericordia. La cifra più radicale della leadership di Tenzin Gyatso è l’idea che la politica possa fondarsi su categorie etiche prima che strategiche. Compassione, interdipendenza, responsabilità universale: non slogan pietistici, ma strumenti per rileggere l’ordine internazionale. “La mia religione è la gentilezza”, ripete dal 1994. Nel tempo dei muri e dei cavi sottomarini, la gentilezza appare un paradosso; eppure, è proprio questo paradosso a costituire l’insopportabile spina nel fianco delle potenze: l’argomentazione morale che non arretra di fronte alla Realpolitik.

Una posta che supera la geografia. Se gli accordi di libero scambio tacciono sulla questione tibetana, la storia non ha però esaurito le sue sorprese. Ogni bambino che apprende il tibetano nelle scuole di Dharamsala, ogni monaco che trascrive sutra nei monasteri ricostruiti nel sud dell’India, ogni dibattito al Parlamento Europeo sulla sorte del Panchen Lama incrina la pretesa totalizzante di Pechino. E ogni volta che il Dalai Lama sorride, quel sorriso intacca la narrazione dell’“armonia” imposta.

La scommessa del prossimo respiro. Novant’anni non sono solo un traguardo biografico; sono la prova che l’utopia della non-violenza attiva può attraversare le epoche, dal colonialismo britannico all’internet quantistica. Quando il Dalai Lama spira sulle candeline, la fiamma tremola e poi si ricompone: immagine fragile e potente di un popolo che vive sospeso fra nevai, satelliti e sogni di autonomia. Se la sua voce si spegnerà, resterà la domanda: chi parlerà in suo nome? Pechino immagina un successore addomesticato; milioni di tibetani — e di cittadini del pianeta — vedono invece in Tenzin Gyatso non un individuo, ma un gesto di libertà sempre replicabile.

In un secolo ferito da guerre d’aggressione, nazionalismi e pandemie, la vicenda del XIV Dalai Lama ricorda che “governare è dare forma al possibile”, e che il possibile non si esaurisce nei confini tracciati dai trattati. Finché una singola preghiera si leverà dalle alture dell’Himalaya o da un monolocale di Brooklyn, il Tibet continuerà a esistere. E con esso l’idea — terribilmente rivoluzionaria — che la politica possa originare da un atto di misericordia intelligente, non di coercizione.

Riflessioni

Uno spazio per pensare oltre la superficie.

Creatività

martin@osburton.com

+?? ??? ??????? - vuoi sapere il mio numero di telefono ? Clicca qui.

© 2025. Tutti i diritti sono riservati.