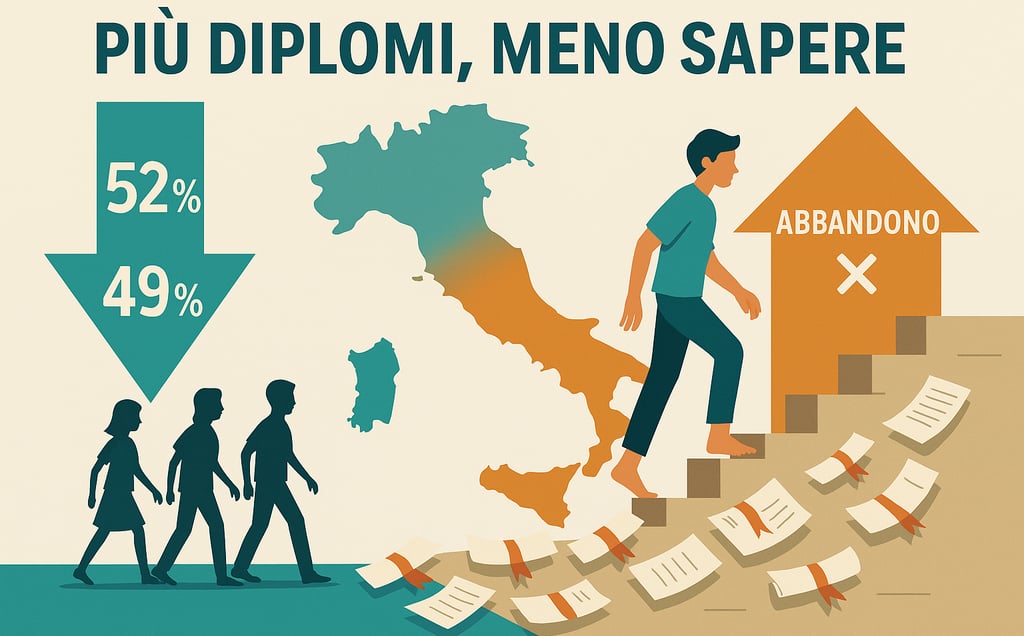

Più diplomi, meno sapere: il paradosso INVALSI 2025

Scende l’abbandono, sprofondano le competenze. L’Italia festeggia l’obiettivo UE, ma ignora la faglia culturale che si allarga sotto i suoi piedi: chi resta a bordo della nave scuola, con quali scarpe affronterà il viaggio?

SOCIETÀ

by Martin J. Osburton

7/12/20253 min leggere

C’è una cifra che fa applaudire i ministri e rassicura i cronisti: l’abbandono esplicito al 9,8%, proiettato all’8,3 nel 2025 — già sotto il tetto europeo del 9%. Un successo, certo. Ma è un applauso che rimbomba nelle aule vuote di competenze: alla maturità del prossimo anno solo un ragazzo su due raggiunge la sufficienza in italiano, meno di uno su due in matematica, peggior dato dal 2019. È l’immagine nitida di un Paese che distribuisce attestati come coriandoli e, nello stesso gesto, svuota di senso la parola istruzione.

L’inclusione che sa di placebo. Abbiamo abbattuto il muro dell’abbandono burocratico, senza accorgerci che dietro quel muro se ne erigeva un altro, più subdolo: la dispersione implicita. Titolata «diplomati ma non formati», fotografa la schizofrenia di un sistema che, nell’arco di un decennio, ha visto crescere i diplomi e crollare le competenze di base. La vittoria aritmetica sul dropout è diventata un anestetico che addormenta la coscienza pubblica: se restano in classe, pensiamo, qualcosa impareranno. I dati urlano che non è così.

Una geografia delle fragilità. La frattura Nord‑Sud è la costante dell’Italia dei divari. Nel Nord‑Est il 70% degli studenti di quinta superiore supera la soglia minima in matematica; in Sicilia e Sardegna il dato crolla al 30%. In Campania, Lazio e Calabria meno di quattro studenti su dieci leggono un testo complesso senza inciampare. La mappa ricorda un sismogramma: linee che oscillano, epicentri che si spostano, ma la scossa non smette mai.

Eppure, le crepe nascono prima: già alla seconda elementare il gap è visibile; alla terza media un terzo degli alunni risulta fragile in entrambe le discipline cardine. La scuola di base, che dovrebbe funzionare da livella democratica, si trasforma in fabbrica di diseguaglianze precoci.

Il capitale di punta evapora. La notizia più inquietante non riguarda la coda, ma la testa. Nel 2019 il Nord‑Est vantava un 28,4% di diciannovenni eccellenti; nel 2025 scenderà al 18,5%, mentre in Trentino la percentuale è del 23,5%. Significa che la crisi di profondità non risparmia neppure i territori tradizionalmente “virtuosi”. È un avvertimento: mentre rincorriamo la media OCSE, stiamo perdendo le punte che trainano l’innovazione, la ricerca, l’economia della conoscenza.

Luci fioche in un corridoio scuro. Non tutto è ombra. Nell’inglese under‑14 si registra un balzo: +9 punti nella lettura, +16 nell’ascolto rispetto al 2019. E il pilot sulle competenze digitali in seconda superiore promuove l’85‑90% dei ragazzi. Quando il test interroga abilità quotidiane — navigare, selezionare, risolvere — la generazione web risponde presente. Ma l’enfasi sul digitale non deve diventare l’ennesima distrazione di massa: restiamo un Paese che calcola male e argomenta peggio.

Policy: anatomia di una discontinuità. L’Agenda Sud e i fondi PNRR hanno prodotto risultati “egregi” — parola del ministro Valditara — ovunque tranne che in Sicilia. Lì, la ricetta non attecchisce. Perché? Strutture materiali, certo, ma soprattutto contesti sociali che reclamano più tempo scuola, tutoraggio intensivo, valutazione formativa continua. In una parola: presenza. Laddove la scuola diventa fragile presidio civile, ogni riforma pensata a tavolino evapora come rugiada estiva.

Che cos’è, oggi, “sapere”? Il vero nodo non è statistico, è filosofico. Abbiamo ridotto l’educazione a un indice di copertura: restare dentro vale più di cosa accade dentro. Eppure, una democrazia adulta non dovrebbe accontentarsi di corpi seduti ma pretendere menti destate. Nel momento in cui la società richiede competenze alte — dall’intelligenza artificiale alla transizione energetica — la scuola rischia di consegnare laureandi scalzi, proprio come nell’immagine di Ricci (Presidente INVALSI). Non è mero pessimismo: è la consapevolezza che l’universalismo delle soglie minime, quando diventa fine a sé stesso, genera proletari cognitivi.

Verso settembre: l’urlo che (forse) verrà. Il Parlamento riaprirà i battenti con una discussione promessa “di sistema”. Sarà l’ennesimo rito, o l’occasione per riconoscere che l’inclusione numerica senza qualità educativa è un inganno ottico? La sfida vera non è alzare la media, ma rendere irricevibile l’idea che un diciottenne possa uscire dalla scuola senza saper dividere un polinomio o scrivere una pagina coerente.

Meglio pochi saperi veri che un oceano di carte vuote — ma abbiamo ancora il coraggio di dirlo ad alta voce?

Riflessioni

Uno spazio per pensare oltre la superficie.

Creatività

martin@osburton.com

+?? ??? ??????? - vuoi sapere il mio numero di telefono ? Clicca qui.

© 2025. Tutti i diritti sono riservati.