“Su Filindeu” Fili di Dio: la pasta più rara del mondo non si compra, si conquista

In Barbagia, tre ingredienti e 256 fili diventano liturgia civile: il filindeu si serve ai pellegrini di San Francesco di Lula e mette in crisi la logica dell’efficienza.

SARDEGNA EXPERIENCE

by Martin J. Osburton

9/9/20253 min leggere

La scena è sempre la stessa: buio pesto, zaini leggeri, passi che scricchiolano. Da Nuoro a Lula, oltre 30 chilometri nella notte. All’alba, una scodella fumante: filindeu in brodo di pecora, pecorino sopra, silenzio.

Il rito prima del piatto. Di rado una pietanza ti chiede un pegno d’ingresso. Qui sì: si parte dalla chiesa della Solitudine a Nuoro, si marcia fino al santuario campestre, due volte l’anno, 1° maggio e 4 ottobre. Non è turismo slow, è un rito: una comunità che rinnova sé stessa con i piedi, prima che con la forchetta. Chi arriva riceve l’essenziale—acqua per lavarsi, poi la minestra—ed entra in una storia che la scrittrice Grazia Deledda aveva già fissato nel secolo scorso. È la prima lezione: il filindeu non si consuma, si attraversa. E il percorso, più che un tragitto, è un filtro: lascia passare chi accetta la fatica; respinge la fretta e la spettacolarizzazione. (Sì, sembra una predica; lo è un po’.)

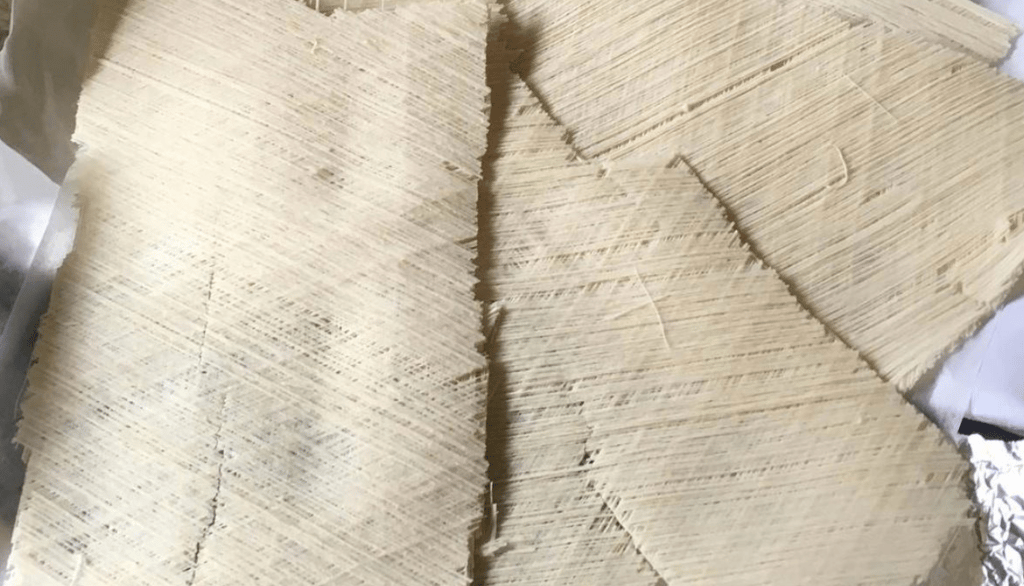

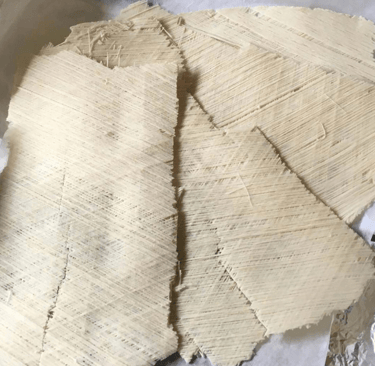

Anatomia di un miracolo laico. Semola di grano duro, acqua, sale. Nient’altro. L’elasticità non la decide una bilancia, ma le mani: si alternano acqua e salamoia, “quando serve”, finché l’impasto “parla”. “Il segreto è nelle mani”, confida una maestra nuorese, e “possono essere necessari anni per capirlo”. Poi la parte che, vista da vicino, fa venire il dubbio di guardare un trucco: un cilindro di pasta che si tira, si piega, si raddoppia; otto tirate dopo, i fili sono 256. Si posano in tre strati su un fundu (oggi in legno, un tempo intrecciato d’asfodelo), si asciugano al sole, diventano un reticolato sottile. Infine, si spezza e si lascia cadere nel brodo di pecora. Non è magia: è tecnica trasmessa e ripetuta fino alla grazia. (Ok, forse è un po’ magia.)

Rarità senza mito tossico. Per anni abbiamo letto: “solo tre donne al mondo”. Frase potente, ma oggi imprecisa. La realtà è più mobile: i custodi restano pochissimi, ma il numero cresce “a macchie” — grazie a corsi e a un’apertura prudente oltre la cerchia familiare. Nel 2022, a Nuoro, si è iniziato a insegnare il metodo anche agli esterni; altrove, alcuni cuochi hanno sperimentato fino a riuscirci (non senza inciampi). La morale? Non serve il mito dell’ultimo esemplare per proteggere un sapere: servono mani nuove, pazienza, e—soprattutto—l’umiltà di accettare che certe competenze non entrano in un tutorial da cinque minuti. (Anzi, da cinque anni.)

Quando il gigante inciampa. La modernità ha provato a “tradurre” il filindeu nel proprio alfabeto: ingegneri di un colosso della pasta hanno tentato di replicarlo a macchina; un notissimo chef televisivo ha provato a impararlo davanti alle telecamere. Risultato? Fallito. E qui l’ironia è quasi crudele: non tutto ciò che è ripetibile è replicabile. Ci sono saperi che non si riducono a parametri; richiedono tatto (nel senso letterale), tempo, errori. La politica industriale ama i modelli‑scala; il filindeu li sfugge, com’è sua natura—una trama che si spezza se la tiri male. Che poi è una metafora nemmeno troppo nascosta: certe culture non entrano negli OKR (Objectives and Key Results). (Scusate, ho detto la parola.)

Che futuro vogliamo? La scheda dell’Arca del Gusto ricorda che il fundu “un tempo” era d’asfodelo, e che l’impasto si sente più che si misura. Il rischio, ora, è doppio: trasformare il rito in brand da vendere a fette, o lasciarlo evaporare nel culto della rarità. La via stretta: trasmettere senza spettacolarizzare, mettere al centro il pellegrinaggio, le cumbessìas, la comunità che accoglie. Il linguaggio giusto somiglia alle mani di chi fa la pasta: aggiunge quanto basta, non troppo. Così il filindeu resta un incontro—tra chi cammina e chi impasta—più che un oggetto di consumo. E, sì, serve anche un po’ di politica del gusto: protezione, scuole serie, zero folklore di plastica.

Fili di Dio, certo. Ma sono fili d’uomo: se li tiri per fare spettacolo, si spezzano; se li ignori, scompaiono; se li rispetti, tengono insieme un’isola intera—contro ogni supercazzola d’innovazione a tutti i costi.

Riflessioni

Uno spazio per pensare oltre la superficie.

Creatività

martin@osburton.com

+?? ??? ??????? - vuoi sapere il mio numero di telefono ? Clicca qui.

© 2025. Tutti i diritti sono riservati.